Scrivo questi versi, seduto all’aperto su una sedia bianca, d’inverno, con la sola giacca addosso, dopo molti bicchieri, allargando gli zigomi con frasi in madrelingua. Nella tazza si raffredda il caffè. Sciaborda la laguna, punendo con cento minimi sprazzi la torbida pupilla per l’ansia di fissare nel ricordo questo paesaggio, capace di fare a meno di me.

Iosif Brodskij – Strofe veneziane VIII (1982)

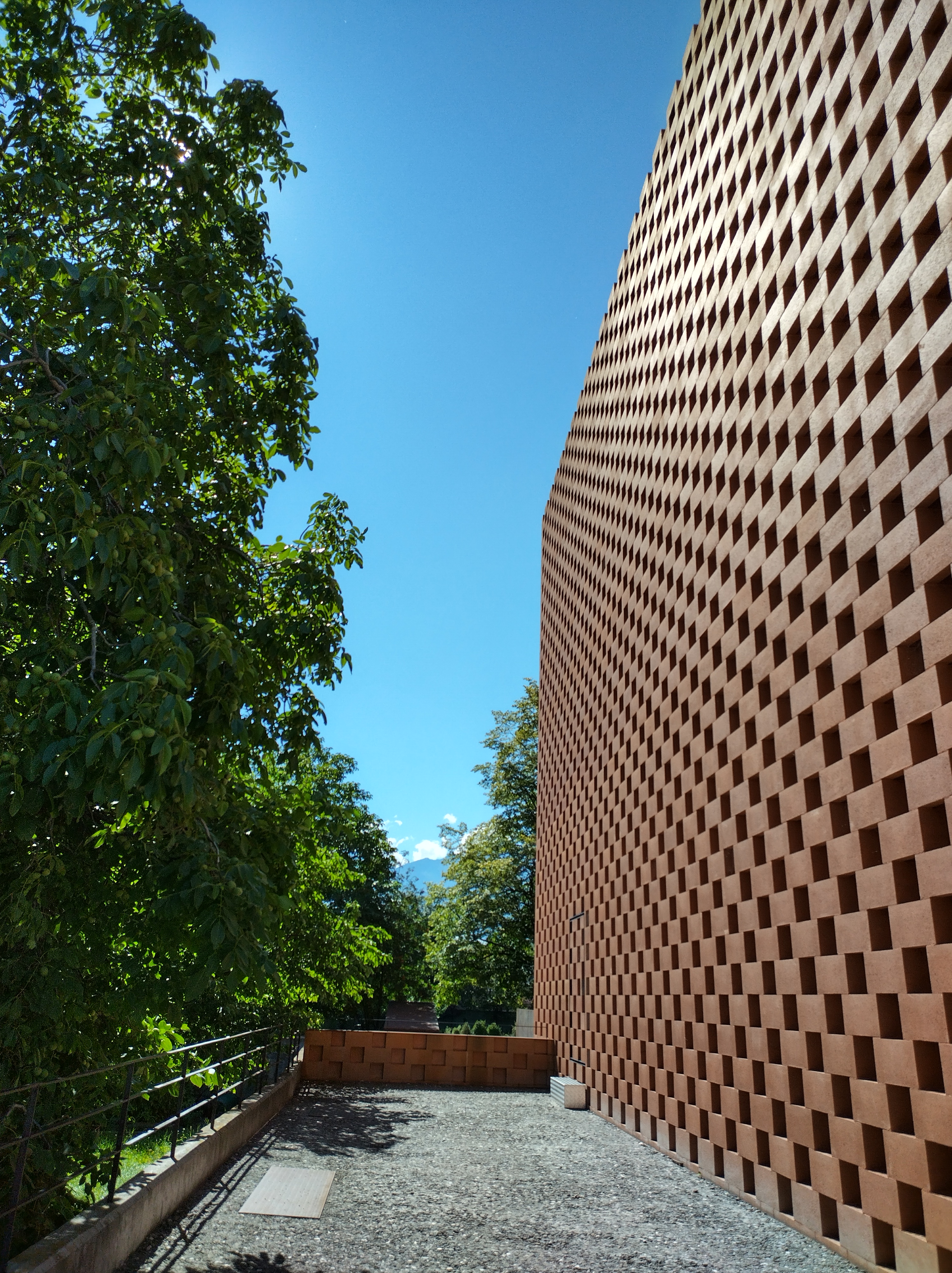

Gli edifici, sono quasi sempre considerati degli “oggetti particolari”, frutto della moda e per questo stravaganti; o che comunque devono sempre affermarsi nell’immaginario collettivo per la loro particolarità architettonica. Invece si tratta di elementi ricavati dagli uomini, modificando, per sempre, la materia estratta dal Pianeta Terra. Sono gli “involucri” indispensabili alla sopravvivenza della specie umana, al cui interno, o nel loro esterno, si realizza quel “microclima” (fisico, termico e psichico) indispensabile affinchè le funzioni umane biologiche e/o artificiali, possano svolgersi nella miniera migliore possibile. Sono la rappresentazione (e la testimonianza) di come noi, specie umana, adattiamo il “paesaggio naturale” del Pianeta alle nostre esclusive esigenze. Modificandolo per sempre, tanto che dopo il nostro passaggio non si può più parlare di “paesaggio naturale”.

In questo senso, gli edifici, ed il paesaggio che ne conseguono per sommatoria, sono elementi “tangibili” a cui i nostri corpi ed i nostri sistemi neurologici, sono intimamente ed indissolubilmente interconnessi.

Così scrive, in sintesi, Harry Francis Mallgrave nel bellissimo libro “L’empatia degli spazi” (2013) : portando avanti un discorso di interpretazione multidisciplinare della percezione dell’architettura e dello spazio, nato probabilmente con Heinrich Wolfflin (Psicologia dell’architettura, 1898) e continuato con l’antropologo Edward T. Hall (La dimensione nascosta, 1966).

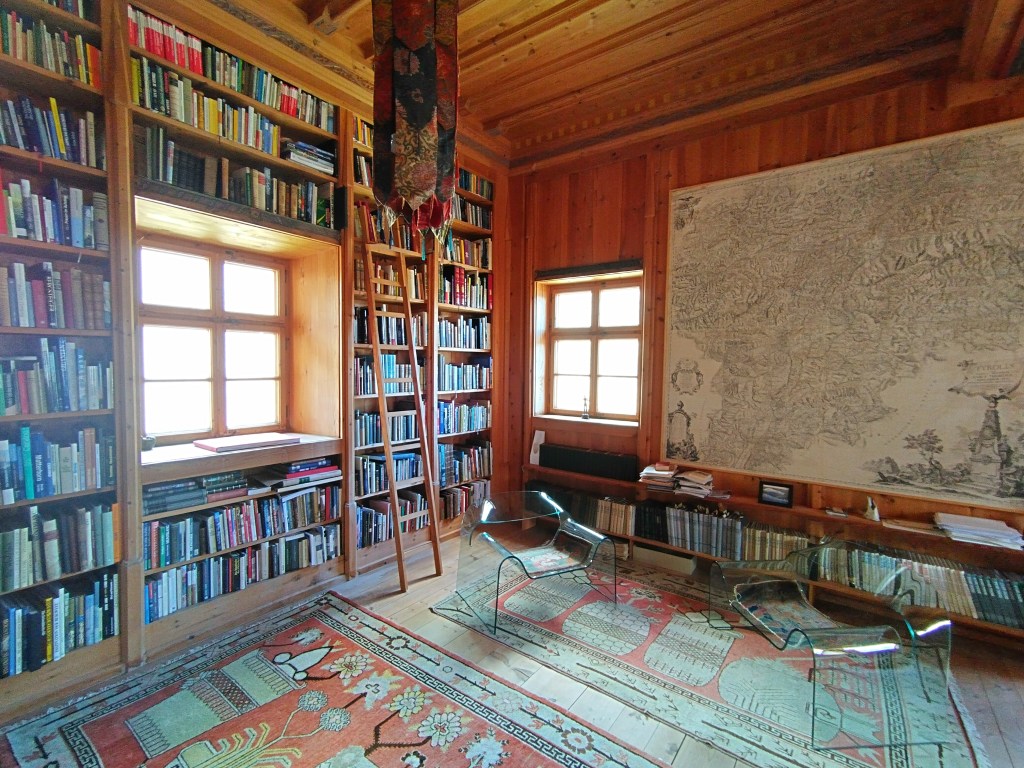

Il nostro corpo, collezionando esperienze “sul campo”, attraverso i sensi, ma non solo, ci insegna a percepire le forme estetiche tridimensionali : una città, un edificio, un interno, un elemento di arredo. La nostra mente, il nostro corpo, l’ambiente che ci circonda e la cultura, durante il percorso continuo di apprendimento (che dura tutta la vita), si interconnettono tra loro a diversi livelli, facendo nascere in noi una capacità multisensoriale e psichica di percepire lo spazio. Oggi le neuroscienze consentono di “leggere” in maniera diversa l’architettura ed anche la sua storia.

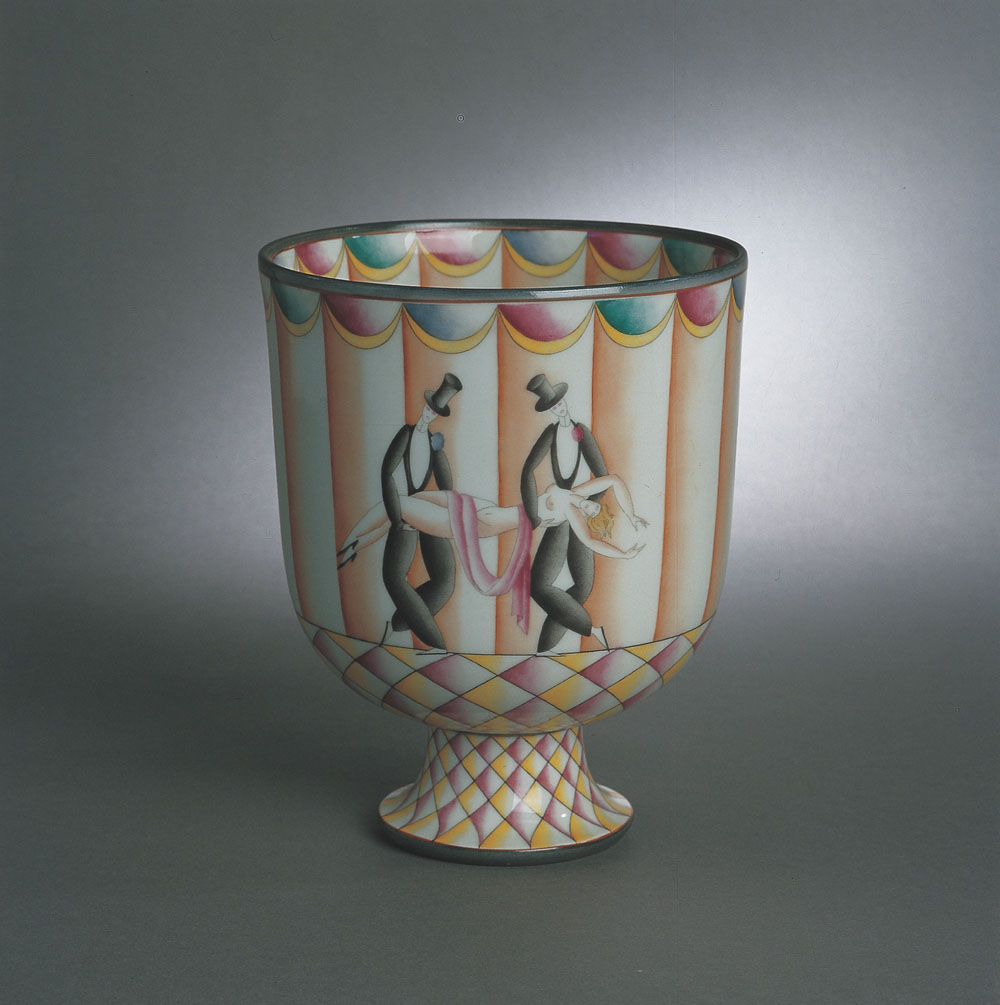

Il corpo crea innanzitutto per sè, per soddisfare la propria esigenza di bellezza, ma anche per chi verrà dopo di noi. Sempre con una finalità di procurare piacere e soddisfazione, nonchè testimonianza del transito terrestre. Senza dimenticare gli aspetti emozionali ed affettivi, che inevitabilmente connotano, ogni modalità di relazione sensoriale e motoria con il mondo fisico costruito.

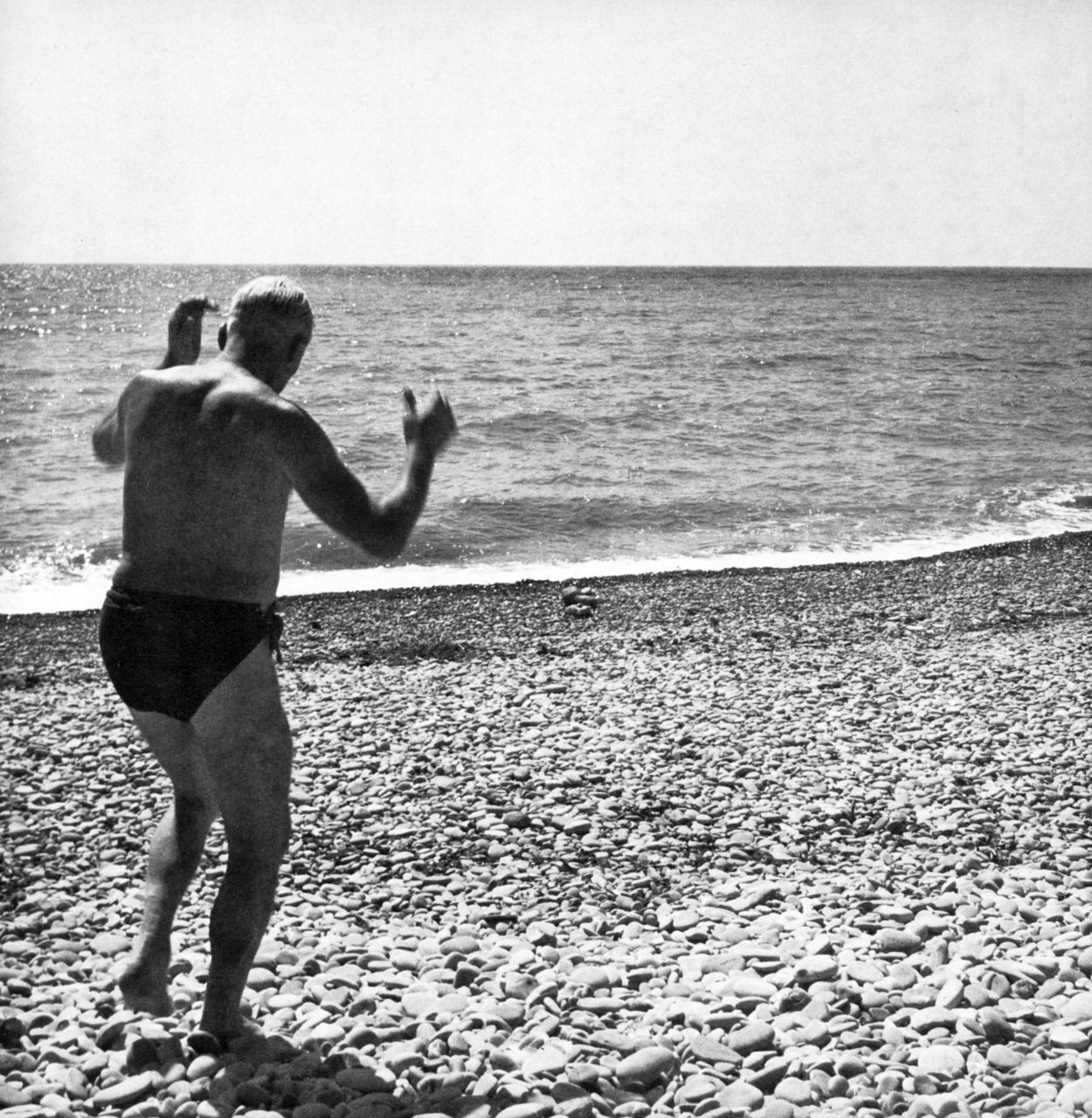

Il corpo, ci evidenzia infine Mallgrave, ritorna ad essere l’epicentro della cultura architettonica; il fondamento stesso dell’esistenza dell’architettura. Il tutto genera ovviamente una nuova attenzione, una “cura”, per coloro che stanno negli intorni (dentro o fuori), degli edifici che progettiamo, che costruiamo.

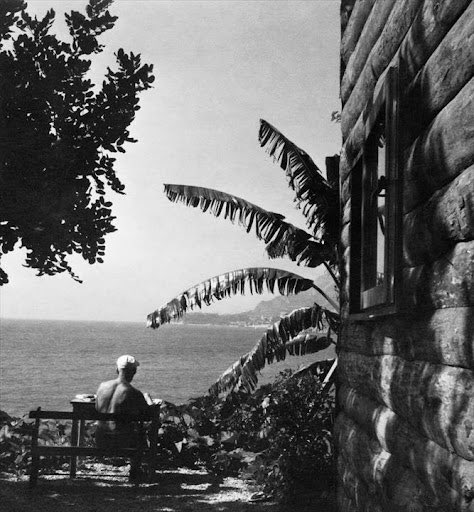

Ecco quindi, che una “camera con vista”, contenuta in quello che fu un edificio eccellente di Venezia, diventa un “osservatorio empatico” sulla citta’ lagunare e sulla sua architettura. Il clima invernale umido e freddo che titilla la resistenza dei corpi umani, la bellezza degli affascinanti esterni architettonici della Giudecca, la rumorosità concitata dell’omonimo canale, l’esperienza olfattiva di una realtà culinaria importante, il contrasto con degli interni mediocri figli dell’international style, ecc. : diventano le scenografie di un’empatia architettonica multi sensoriale.

Se esiste una spazialità, figlia delle neuroscienze e percepibile con tutto il corpo (nel suo insieme piu omnicomprensivo), qui a Venezia e soprattutto nei sui dintorni periferici, se ne ha la più alta consapevolezza.

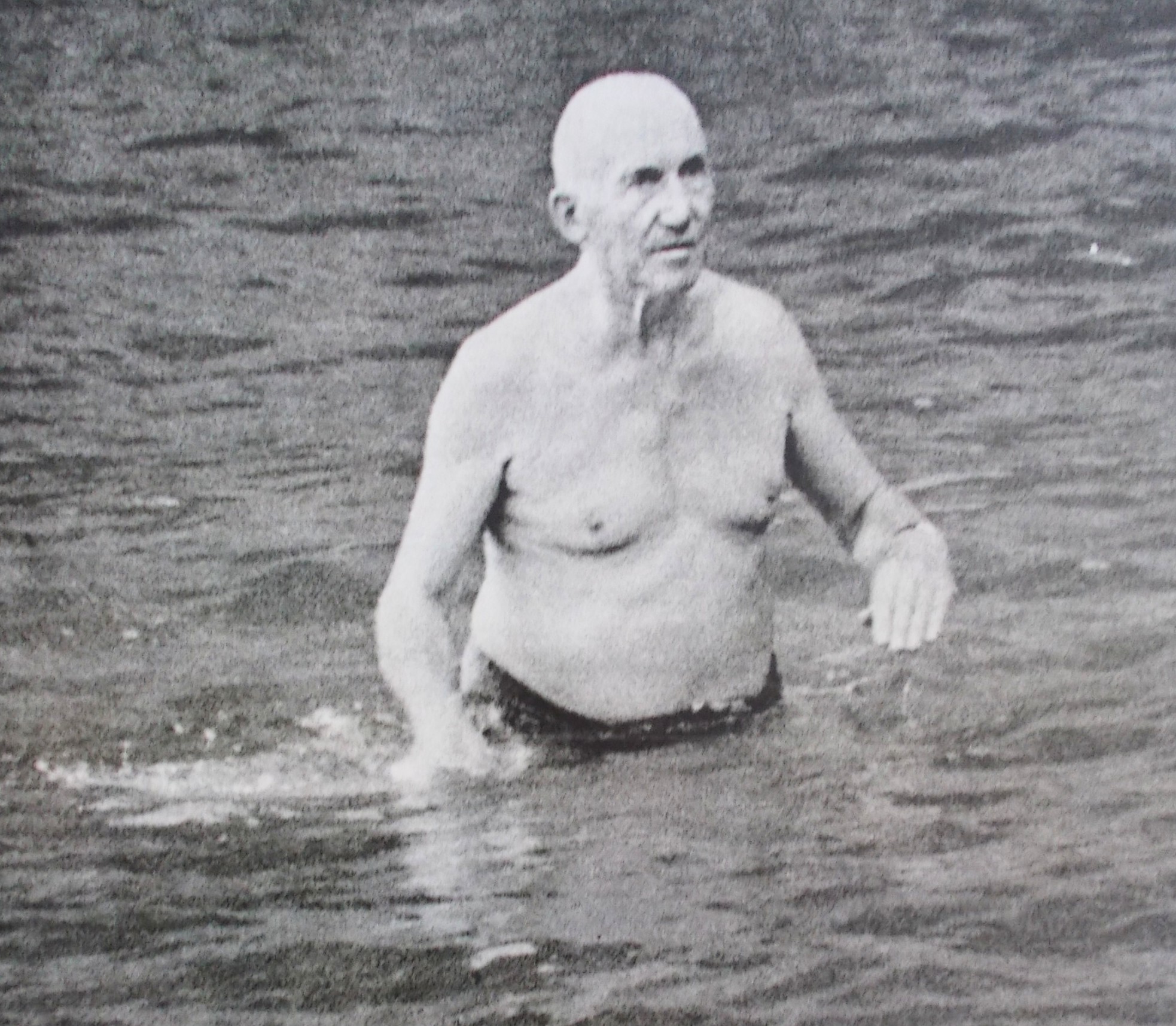

L’isola della Giudecca, quella di San Giorgio, Murano, Torcello, ecc. costituiscono un “panorama” entro cui sperimentare al meglio quanto sostenuto da Harry Francis Mallgrave. Dato che da questi luoghi, più che dal centro, nasce da sempre la “potenza” culturale, economica, sociale della citta’ lagunare. L’apice lo si conquista con l’isola di San Michele, dove natura, morte ed artificio architettonico, convivono splendidamente in una decrepita stratificazione spaziale; i corpi dei vivi vanno all’isola dei morti, quasi esclusivamente per acquisire un’esperienza empatica spaziale (tra passato e futuro), girovagando tra le tombe di Stravinskij, Brodskij, Nono, Vedova, Pound, ecc..

Con il rispetto del copyright delle immagini selezionate